|

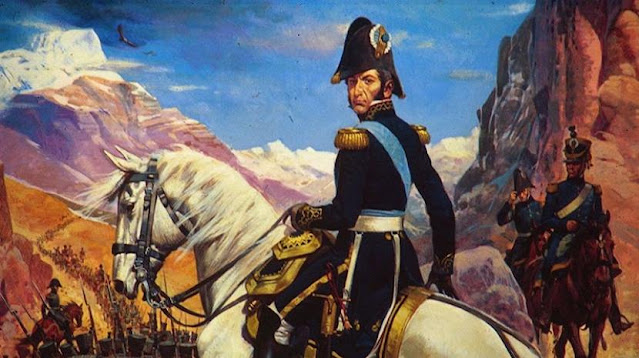

| Imagen tomada de internet |

*Por Pablo Adrián Vázquez

El

paso a la inmortalidad del Libertador el 17 de agosto de 1850 tuvo un funeral

que duró tres décadas, al decir de Martín Blanco y Roberto Colimodio en su

libro Repatriación de los restos del general

San Martín: Un largo viaje de 30 años (1850 – 1880). El interés popular

sobre Don José no decayó durante la Generación del ‘80, máxime cuando Bartolomé

Mitre editó su magna obra sobre él, hasta los festejos del Centenario.

Hubo,

sí, un período en donde parecía que nada nuevo se podía aportar sobre su figura,

hasta que en 1933 se creó el Instituto Sanmartiniano, a instancia de José

Pacífico Otero y un grupo de estudiosos, los que editan una revista de 1935 a

1939. En paralelo los estudios de Ricardo Levene y otros historiadores de la

Nueva Escuela Histórica, nucleados muchos en la Academia Nacional de Historia,

reforzaron el interés por el legado de San Martín. A ello se sumó el Instituto

de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas, surgido en 1938, el cual abordó

la relación del Libertador con el Restaurador de las Leyes y el legado

testamentario de su sable corvo.

La

Revolución del 4 de junio de 1943 se resaltó asiduamente la figura de San

Martín. El Padre Leonardo Castellani refirió, en un texto circa 1943 publicado

en la Revista del Instituto de

Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas N° 36 (1994): “Ahora

viene el general Ramírez y dice que el fin de la escuela es hacer niños

semejantes a San Martín. Eso es algo y aún bastante. “Serás lo que debas ser

o sino no serás nada”. Eso ya lo sabíamos, pero la mayoría de los

argentinos se contentaban, hasta ahora, con no ser nada. Pero la figura

concreta de San Martín no es una máxima abstracta, es una silueta prócer

rodeada de un halo de hermosura moral. Sólo lo hermoso se ama, sólo lo que se

ama se imita. Pero a San Martín no todos lo podemos imitar: fue un jefe genial,

hizo la guerra con éxito, tuvo la ética de su oficio y la tranquilidad

religiosidad de su estirpe; y el acto heroico de Guayaquil muchos niegan que

haya sido un acto heroico: lo sospechan una defección debida a la falta de

fuerzas. (Retirarse no es nunca una victoria, aunque puede ser una necesidad).

Después vivió unos años en Boulogne y murió en el exilio y en la ingratitud,

como todos los argentinos que teniendo capacidad de estadistas han amado a la

Patria. Tal vez eso fue lo realmente heroico no a la manera homérica sino a la

manera cristiana: el sacrificio”.

Un

integrante del elenco gubernativo le daría una valoración especial al

Libertador: el coronel Juan Domingo Perón. Desde su formación castrense destacó

la visión estratégica de la campaña libertadora de San Martín, y su dimensión

militar y política a nivel suramericana. En la Escuela Superior de Guerra del

Ejército Argentino, siendo primero alumno y luego docente, elaboró textos sobre

el Gran Capitán y la gesta sanmartiniana: Campañas

del Alto Perú. 1810 – 1814 (1927); Apuntes

de historia militar. Parte teórica (1932); La idea Estratégica de San Martín en la campaña de los Andes (1938);

y Antecedentes de la Campaña Libertadora

del General San Martín, desde

Fue

una constante la mención de San Martín en sus discursos como vicepresidente,

ministro de Guerra y secretario de Trabajo y Previsión, en particular en la

conferencia pronunciada en el Colegio Nacional de la Universidad de la Plata, Significado de la Defensa Nacional desde el

punto de vista militar, del 10 de junio de 1944, que fue nodal para esbozar

su proyecto para un modelo nacional de desarrollo industrial de posguerra.

Como

política de Estado dispuso la conmemoración del 100º aniversario del

fallecimiento del General José de San Martín, a fin de realzar la figura del

Gran Capitán como arquetipo de la argentinidad.

Se

sumó la nacionalización del Instituto Sanmartiniano como organismo del Estado y

promover la figura de San Martín en ámbitos académicos, culturales y políticos,

en particular del peronismo y del movimiento obrero organizado.

Perón

tomó a San Martín como mito fundante a nivel histórico para justificar la

realización de la Nueva Argentina en el marco de la revolución justicialista.

La

ley 13.661, promulgada el 24 de octubre de 1949, fue explícita: “Declárase Año

del Libertador General San Martín al próximo año 1950 en rememoración del

primer centenario de su tránsito a la inmortalidad. (…) Desde el día 1º de

enero hasta el 31 de diciembre del año 1950 todos los documentos oficiales (…);

los títulos y diplomas expedidos por los institutos de enseñanza (…); las notas

diplomáticas y las fechas y colofones de los libros, periódicos, diarios y

revistas y toda clase de publicaciones (…) serán precedidas por la denominación

Año del Libertador General San Martín, al indicar el año

Ella

instruyó la creación de una comisión Nacional de Homenaje, presidida por el

propio Perón, junto a miembros de su gabinete, legisladores, rectores de universidades,

miembros de las fuerzas armadas, del clero y de la CGT, amén de asignar la

frase “Año del Libertador General San Martín” en todo texto y publicación de

dicho año.

El 1° de enero, al declararlo iniciado, el propio Perón

expresó: “Dios ha querido que sea yo quien, en este acto, como presidente de

la Nación, interprete al pueblo argentino y exprese su pensamiento, sus

sentimientos y su actitud en esta hora, frente al recuerdo cada vez más

luminoso y cada vez más fecundo del Gran Capitán. Esta tarea resulta grata para

mi corazón.

Desde el día que abracé las causas de mi pueblo no

he hecho otra cosa que tratar de interpretarlo leal y sinceramente”.

Empezando

en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y cerrándolo en el

teatro Independencia de Mendoza, dicha evocación oficial - que abarcó todos los

aspectos de la vida cultural y social de ese tiempo - tuvo su apoteosis en el

desfile del 17 de agosto en Buenos Aires, encabezado por el propio Perón con su

caballo pinto, tal como se observa en el folleto de época Desfila la Argentina que soñó San Martín.

Tiempo después la figura de San Martín

siguió siendo utilizada por Perón en sus clases de la Escuela Superior Peronista,

compiladas en Conducción Política (1951),

y en la mayoría de sus discursos y escritos, sea en sus dos presidencias, en el

período de su exilio pos golpe de 1955, y en su retorno al país en los ´70,

hasta su fallecimiento en 1974.

*Licenciado en

Ciencia Política; Docente de la UCES; Secretario del Instituto Nacional Juan

Manuel de Rosas.

Comentarios